その「重すぎる自己開示」が、人を遠ざけてしまう理由

本当は、誰かにわかってほしかっただけ。

それなのに、話せば話すほど、相手の反応が冷たくなっていく。

どうして?こんなにも自分をさらけ出しているのに。

💭「聞いてもらえない苦しみ」は、孤独の裏返し

人は誰しも、誰かに理解してほしいと思う。

苦しかった過去。

今も続く痛み。

人には見せない本当の自分。

それらを打ち明けることで、「つながり」を感じたくなる瞬間がある。

特に心が弱っているとき、人との距離を縮める手段として「自己開示」を選びがちだ。

けれどその自己開示が、逆効果になる場面があることを、私たちは忘れてはならない。

⚠️なぜ「重い自己開示」が嫌われるのか?

「私は発達障害がある」

「精神科に通っている」

「過去に大きなトラウマがある」

こうした言葉を、初対面や親密度の浅い相手に伝えたとき。

相手の反応が急に冷たくなる、あるいは距離を置かれる――。

それは、あなたが悪いのではなく、相手が“受け止める準備”をしていなかっただけ。

人は、誰かの“重い話”に対して、心の余裕がなければ受け入れられない。

むしろ、防衛本能として距離を取ろうとする。

これは、決して冷たいというよりも、“健全な反応”でもある。

🧩「開示」は信頼関係の“結果”であって、“手段”ではない

勘違いされがちだが、自己開示は人間関係を築く手段ではない。

むしろそれは、ある程度の信頼関係が育ってからようやく成立する“結果”のようなものだ。

たとえば、深夜の飲み会で隣に座った人に突然、

「私、実は子どもの頃に虐待されていて…」と言われたらどう感じるだろう。

たとえそれが真実であっても、受け止めきれる準備がなければ、相手は戸惑う。

自己開示には、「重さ」と「タイミング」がある。

そこを見誤ると、“理解してほしかった気持ち”が、“引かれる原因”になってしまう。

🪞自己開示の裏にある「承認欲求」と「期待」

心を病んでいるとき、人は承認に飢えている。

だからこそ、「こんな自分でも、受け入れてもらえるはず」という期待を込めて、

重い過去や診断名、弱さを差し出してしまう。

だがそのときの本音は、こうだ。

「ねえ、どうか見捨てないで」

「これを知っても、変わらずにいてくれる?」

でも残念ながら、世の中の多くの人は、そこまで他人に関心がない。

みんな、自分のことで手一杯なのだ。

他人の痛みや背景に、共感する余力を持っている人は、実はごくわずか。

この事実を、冷静に知っておくことは、

自分を守るためにも必要なことだ。

💡「話すべきこと」と「話すべきタイミング」は違う

自己開示をすべて否定する必要はない。

むしろ、自分をさらけ出せる人間関係は、人生の支えになる。

ただし、大切なのは**“何を”話すか以上に、“いつ”話すか。**

まだ信頼が浅い段階で、「自分の全部」を開いてしまうのは、

相手にとっても、自分にとっても負担が大きい。

-

話すことで救われたいと思ったら、まず相手の状態を見極める

-

相手に聞く覚悟があるかどうかを察する

-

受け止められなかったとき、自分が崩れないための備えをする

これらを意識するだけで、自己開示はずっと健全で、意味のあるものになる。

📱SNSに自分語りを書きたくなる衝動も、同じ根っこ

X(旧Twitter)などで、やたらと**「自分の過去」「診断名」「内面の傷」を書きたくなるときがある。

その裏には、“言わずにいられない心の叫び”**があるのかもしれない。

けれど、それを不特定多数にさらけ出すことで、

共感や理解が得られるとは限らない。

むしろ一部の人から冷笑され、余計に孤独を感じてしまうこともある。

SNSは、慰めよりも無関心のほうが多い場所だ。

だからこそ、「わかってほしい」気持ちがあるときほど、

“わかってくれる人にだけ話す”という選択が、自分を守ってくれる。

🌱まとめ:心を守るために、「さらけ出さない」強さも必要

誰かに打ち明けたい過去がある。

理解してほしい苦しみがある。

変わらずそばにいてくれる誰かを探している。

その気持ちは、とても自然で、否定されるべきものではない。

でも同時に、すべてを誰にでも見せることが、理解につながるとは限らない。

だからこそ、必要なのは「選ぶ力」。

話す相手を選ぶ、タイミングを選ぶ、言葉を選ぶ。

それが、あなた自身の尊厳と安心を守ることになる。

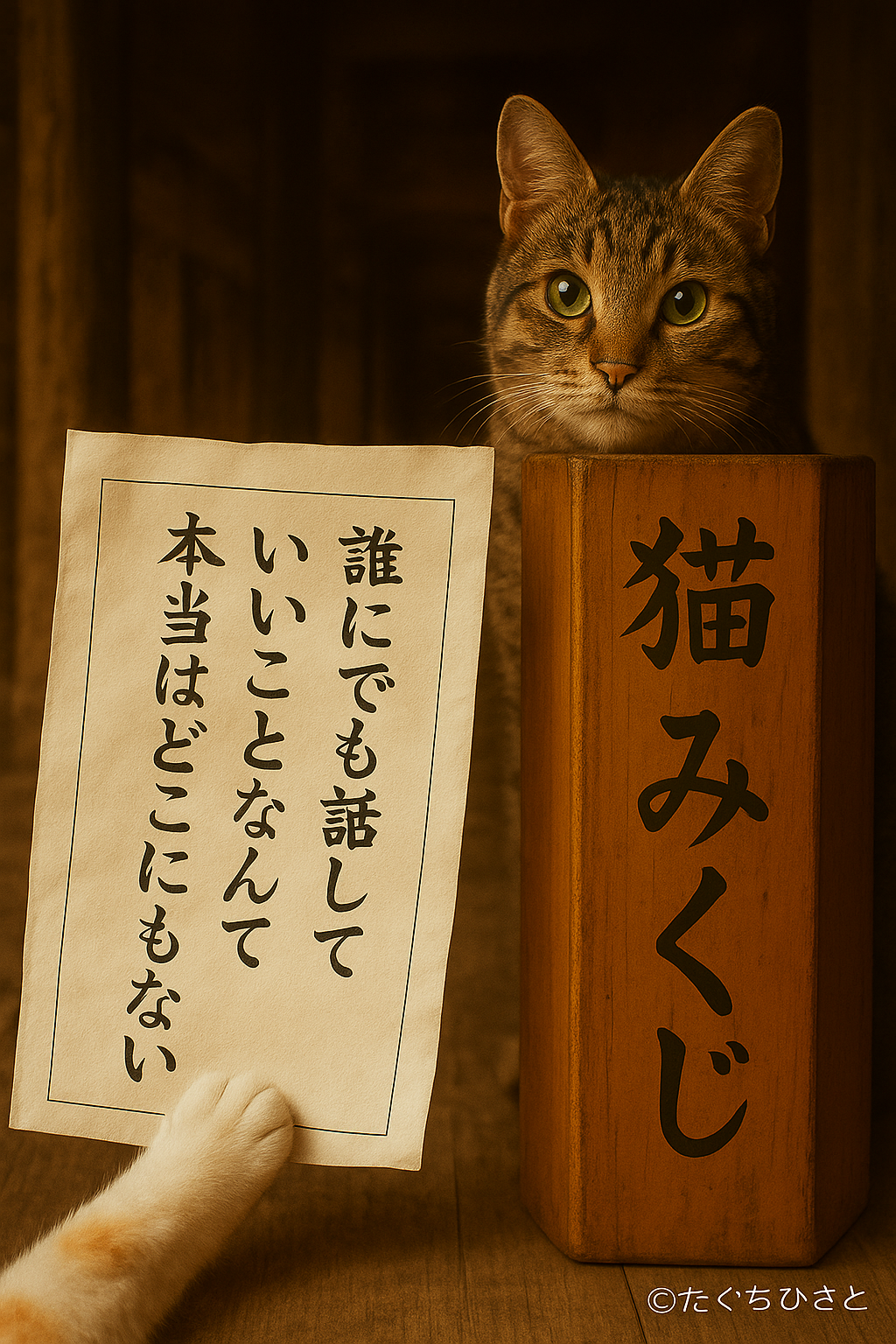

誰にでも話していいことなんて、本当はどこにもない。

だけど、「この人なら大丈夫」と思える誰かに出会えたとき、

その一言は、あなたにとっても相手にとっても、かけがえのない信頼になる。

この文章が、

「話したいけれど、どう伝えていいかわからない」と悩む誰かの、

小さな道しるべになれば幸いです。