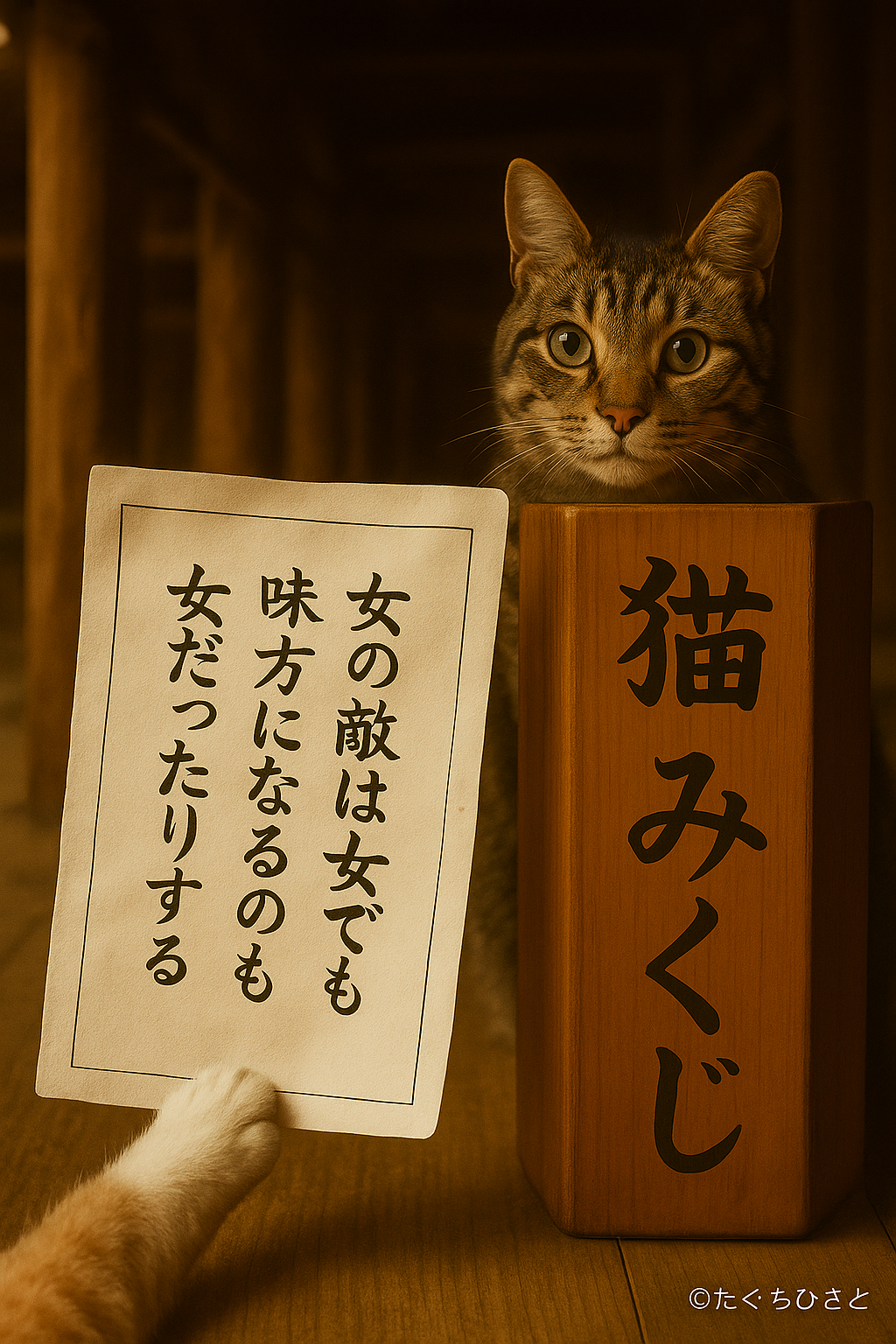

🌸「女の敵は女」なんて、本当だろうか?

「女の敵は女」って、よく聞く。だけど、それって本当に真実?

この言葉は、あまりにも有名だ。

まるで格言のように語られ、疑う余地もないように広まっている。

けれど、その言葉の奥にあるものを、改めて見つめ直すときが来ている。

本当に“女の敵”は“女”なのだろうか?

💬「女って怖いよね」そんな会話が当たり前になっていた

学校や職場、ママ友のコミュニティなど、

女性同士の関係には、独特の緊張感があると語られることが多い。

・裏で悪口を言われた

・仲間外れにされた

・マウントを取られた

そうしたエピソードは枚挙にいとまがない。

実際にそういった経験をしてきた人にとって、

「女の敵は女」という言葉は、ある意味で現実を表しているのかもしれない。

しかしその一方で、心から救われた瞬間に寄り添っていたのも、また女性であるという事実がある。

🤝涙に気づき、寄り添う手を差し伸べるのも女性だった

人が本当に辛いとき。

言葉にならない苦しみに押し潰されそうなとき。

その“気配”に敏感に気づき、そっと隣に座ってくれる人がいる。

その多くが、女性だ。

・ただ黙って隣にいてくれる

・何も聞かず、飲み物を差し出してくれる

・泣き顔を見て、抱きしめてくれる

こうした振る舞いに、“共感力”という女性ならではの力がある。

それは訓練されたスキルではない。

社会の中で、日々さまざまな立場を生き抜いてきた中で、

自然と身についた感受性のようなものだ。

🧭なぜ「敵」と思わせるのか――構造としての背景

では、なぜ「女の敵は女」という言葉がこれほど浸透してしまったのか。

そこには、女性が置かれてきた社会的な構造がある。

たとえば、限られたポジションをめぐる競争。

たとえば、容姿や年齢への厳しい評価の視線。

たとえば、「いい母親」「できる女」という理想像への圧力。

こうした背景が、女性同士を“敵”に仕立てあげてしまう土壌を生んできた。

けれど、根本的に争いたいと思っているわけではない。

むしろ、多くの人は「理解されたい」「認められたい」と願っているだけ。

その願いがすれ違うとき、

「競争」や「嫉妬」として現れるのだ。

🌷“味方”になる力を、女性は本来持っている

一方で、女性同士だからこそ持てる共感や、

体験に基づく理解もまた、強い。

・生理や妊娠、更年期といった身体の変化

・家庭と仕事の両立に悩む日々

・社会からの偏見や期待との葛藤

そうした課題を、当事者として共有できる存在は限られている。

だからこそ、女性同士が支え合えたときの安心感は、言葉にできないほど深い。

そして、そうした支え合いのエピソードも、

実際には多くの場面で存在しているのだ。

📚「敵」よりも、「連帯」の物語を語ろう

物語の語られ方は、社会の価値観を映す鏡である。

これまで、「女の敵は女」と語られてきた背景には、

女性同士の“連帯”の可能性を見えづらくしてしまう構造があった。

でも、これからは違う。

・女性同士がビジネスの場で手を取り合い、プロジェクトを成功に導いた

・子育て中のママたちが互いに支え合い、心の余裕を取り戻した

・見ず知らずのSNS上の投稿に、女性たちが励ましの言葉をかけた

そうした連帯の物語こそ、もっと語られるべきだ。

🪞「敵」という言葉に惑わされずに、関係を見つめ直す

言葉には、現実を形作る力がある。

だからこそ、「女の敵は女」という言葉に、無意識のバイアスが含まれていることを忘れてはならない。

すべての女性が味方であるわけではない。

もちろん、相性の合わない人もいるし、傷つけられることもある。

でもそれは、男性同士でも、男女間でも同じこと。

「女性だから」という理由だけで敵視するのは、

本質を見誤ってしまう行為ではないだろうか。

💡本当の“敵”は、孤独と分断

人を最も苦しめるのは、分断された状態での孤独だ。

・「どうせ女同士はうまくいかない」と決めつけること

・「助けて」と言えない空気をつくってしまうこと

・「理解されない」と思い込んでしまうこと

こうした感情が積み重なると、関係性の扉は閉じてしまう。

だからこそ、「連帯」の可能性にもう一度目を向けたい。

🌼まとめ:「女の敵は女」ではない。「味方にもなれる存在」だ

女性同士の関係は、たしかに複雑で、ときに難しい。

けれど、その中には、圧倒的な優しさと力強さがある。

・寄り添う力

・気づく力

・支え合う力

そうした“味方になる力”は、すでに女性の中にある。

だからこそ、言葉に流されずに、関係性の本質を見つめ直す必要がある。

「女の敵は女」ではない。

本当は――**「女は女の味方になれる」**のだ。

最後に。

今この瞬間にも、どこかで誰かが誰かを支えている。

その姿が、私たちのこれからの社会の希望になる。

この文章が、そうした連帯を思い出すきっかけになれば、幸いです。