💡明るさは、生まれ持ったものとは限らない

天真爛漫、無邪気、場を明るくする存在。

そうした印象を持たれる人は、多くの場面で重宝される。

その場の空気を和ませ、安心させ、人と人を自然につなぐ。

けれど、その明るさが意識的に選ばれたものだとしたら。

ただの性格ではなく、何かを守るために作られた「態度」だったとしたら。

その明るさの奥に、深く静かな知性と強さが宿っていることを、多くの人は見落としがちだ。

🎈「あまり踏み込まない」というやさしさ

ある職場で、「人間関係のストレスを減らすコツはありますか?」と尋ねられた女性がいた。

彼女は少し考えたあと、こんなふうに答えた。

「人の色んなことをたくさん知ろうとすると、つい余計な心配までしてしまうから、私はあえて深く踏み込まないようにしているんです」

その言葉には、冷たさではなく、温度のある賢さがあった。

無関心ではない。ただ、「知りすぎないこと」を選んでいる。

それは相手との距離感を保つためであり、同時に、自分自身を守るためでもある。

人に踏み込みすぎないという態度は、ときに距離を生む。

けれど、それを「冷たい」と断じるのは浅はかだ。

本当の配慮とは、相手の感情を尊重する余白を保つことでもある。

🧭「知りすぎない」ことがもたらす自由

人の内側を深く知ると、たしかに心配も増える。

事情や背景を理解すればするほど、気遣いが必要になる。

時には、それが自分の中にまで染み込み、感情を引きずってしまうこともある。

だからこそ、「あえて知らないふりをする」「深くは聞かない」といった姿勢は、

ある意味で非常に理性的で、バランスのとれた態度とも言える。

それは、人と長く健全な関係を続けるための知恵なのだ。

誰かを大切に思うことと、なんでも知ろうとすることは、必ずしもイコールではない。

踏み込まないという選択にも、静かなやさしさと理性が存在する。

🛡「明るくあること」は、自分を守る行為でもある

一見、いつも元気で悩みがなさそうに見える人がいる。

職場でも家庭でも、周囲に気を配り、笑顔を絶やさない人。

しかし、そういう人物ほど、明るさを「立場」や「役割」として選んでいる場合がある。

それは、自分の心を守る手段であると同時に、

周囲の人間関係を安定させる方法でもある。

「明るい人」に求められるものは多い。

だからこそ、その明るさを当たり前のものとして消費しない視点が必要だ。

その明るさは、軽やかに見えて、実は繊細な重さを伴っている。

📚「強い人」とは、こういう人かもしれない

本当の強さは、外からは見えないことが多い。

声を荒げることもなければ、誰かに説教することもない。

ただ、自分の感情をしっかりと見つめ、整え、選び取っている。

「踏み込まない」ことを選びながら、

「関わらない」のではなく、「関わり方を工夫する」。

そうした姿勢にこそ、生きる知恵と静かな尊厳がある。

強い人は、何かに耐え続ける人ではない。

自分の限界を知り、傷つきすぎないように生き方をデザインしている人なのかもしれない。

🌱明るく見える人を、ただ「元気な人」と括らないで

「明るいね」と言われる人の中には、

その言葉に、少しだけ苦笑する人もいる。

本当は疲れている日もある。

誰にも言えない悩みを抱えていることもある。

それでも笑っているのは、誰かに優しくしたいから。

だからこそ、見た目の明るさだけで「悩みがなさそう」と判断するのではなく、

その明るさの背景にある選択や努力に、目を向けたい。

明るくあることは、誰にでもできることではない。

それを続けている人には、称賛ではなく、敬意を向けるべきだ。

🔦明るさとは、静かな選択の積み重ね

天真爛漫さや社交性は、自然に見える。

だが、その裏には、見えない判断や微調整がある。

どこまで聞くか、どこで引くか。

自分が壊れないために、どこに線を引くか。

その判断の積み重ねが、

「明るい人」という印象を形作っているのかもしれない。

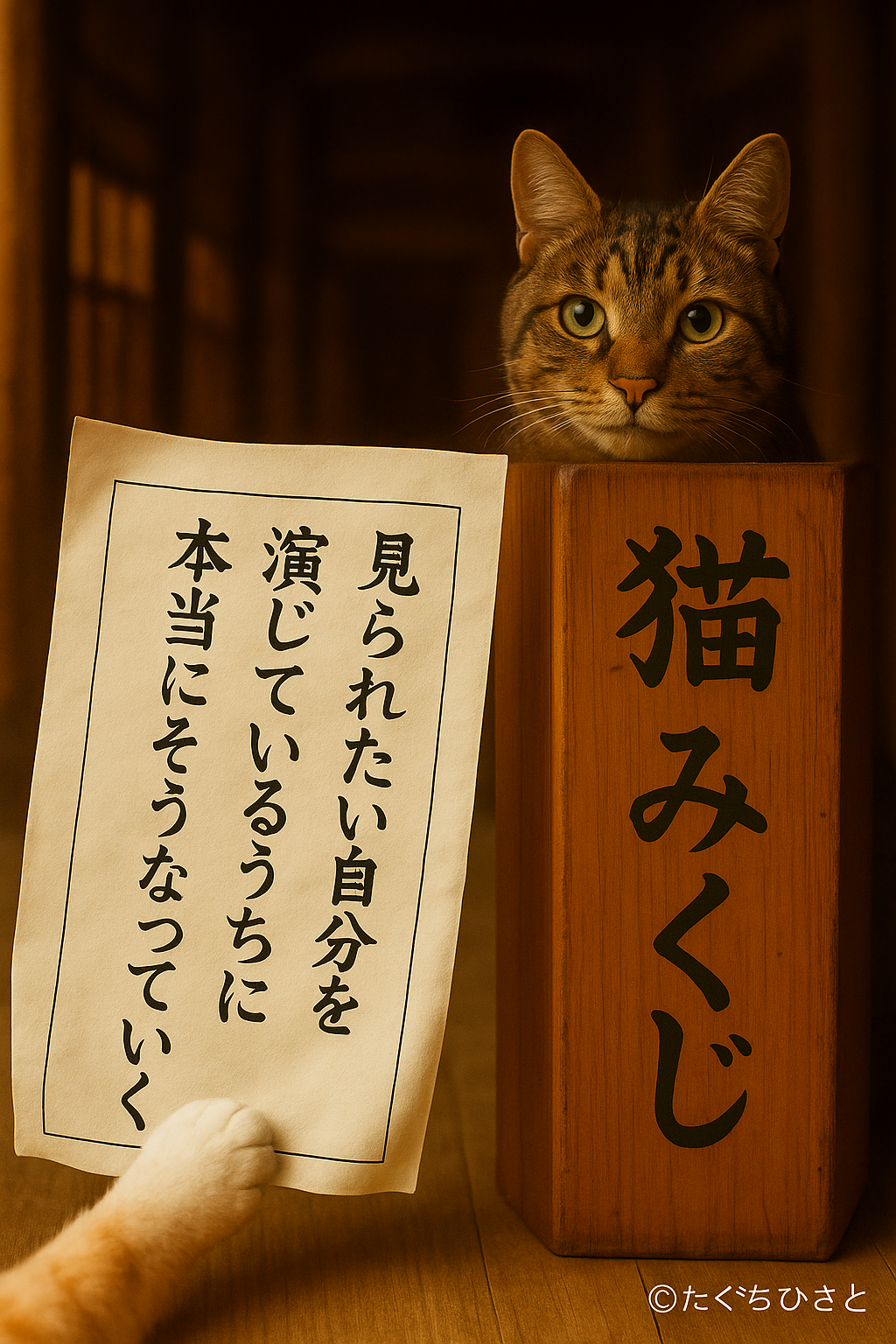

だから、明るさは「生まれつきの性格」ではなく、

意識して選ばれた生き方の一つなのだ。