人間関係のストレスは“深読み”から始まる

-

あの人、なんであんな言い方するんだろう

-

私、嫌われてるのかな

-

空気を読んで動かないと、浮く気がする

こうした思考の多くは、相手の意図や感情を深読みするクセから生まれます。

「本当はどう思ってるんだろう?」という問いが、

自分を不安にし、疲れさせてしまう。

心の疲労は、人間を“人間らしく”見すぎることから始まるのです。

🐒 人間を「動物」として見るという視点

ここでひとつの視点転換。

相手を“人間”ではなく、“動物”だと思って観察してみる。

すると、見えてくるのは「性格」ではなく「習性」。

それだけで、摩擦の多くが軽減されます。

以下は、よくある人間の言動を“動物の習性”に置き換えた例です。

🐕🦺【例1】言い方がきつい人 → 気性の荒い犬

語気が強い、表情が険しい、いつも何かイラついているような人。

こういうタイプに出会ったとき、つい「私、嫌われてる?」と感じてしまいます。

でも、そういう人を「気性の荒いワンコ」と捉えてみる。

そっと距離を取る。むやみに撫でない。

すると、「こっちが悪いわけじゃない」と心が整理される。

その人が荒っぽいのは、性格ではなく“そういう犬種”だから。

🐑【例2】すぐグループを作りたがる人 → 群れで生きる羊

誰かを中心にグループを作り、

なんとなく“仲間意識”を強要するような空気感。

そうした行動も、「群れでないと不安な動物」と考えると理解できる。

羊は、1匹だと生きられない生き物。

だから群れを作って安心しようとする。

この視点があれば、自分が無理に群れる必要はないと気づける。

「その人たちはそういう生き物なんだ」と思えば、距離を置いても罪悪感が薄れる。

🐓【例3】すぐマウントを取る人 → 自分を大きく見せたい鳥

何かにつけて、自慢話や比較をしてくる人。

「自分の方が上だ」と見せたがる人。

そんな相手も、求愛中の鳥のようなもの。

羽を広げて、背を伸ばして、目立とうとしている。

つまり、自分の存在価値を証明したい“本能”に動かされているだけ。

そこに巻き込まれず、「派手に鳴いてるな〜」くらいの視点で眺めればいい。

🦊【例4】陰で人の噂ばかりする人 → 警戒心の強い小動物

誰かの悪口ばかり言っていたり、

ちょっとした噂話を拡散している人もいます。

こういう人を、「性格が悪い」と思うとイライラしますが、

「危険に敏感なキツネ」だと思えば、納得できる。

彼らは常に「何かあった時に不利にならないように」動いている。

だから他人を観察し、弱点を共有しようとする。

これは、自己防衛の一種。習性の一部。

🐾 「性格」ではなく「習性」と捉えると、距離がとれる

人間関係で疲れやすい人の多くは、

「相手の言動=私への敵意」と直結させてしまいます。

でも、動物に対してはそう思わないはずです。

-

猫が急に逃げた → 警戒心が強いだけ

-

犬が吠えた → 自分のテリトリーに敏感なだけ

-

ハトがよけない → 周囲をよく見ていないだけ

つまり、人間にだけ“意味づけ”をしすぎているのです。

🌿 深読みしない力が、心を守る

人間を動物として見ることの一番の効用は、

「深読みしないで済む」ということ。

-

嫌われてる? → たぶん違う。単に吠えるタイプなだけ

-

無視された? → 群れの外にいるだけ

-

なんであの人、あんなに構ってほしがるの? → 鳴いてるだけ

この視点を持つだけで、自分の感情が奪われにくくなる。

人の言動に振り回される時間は、ぐっと減っていきます。

🧘♀️ まとめ:「アニマル視点」は、心の省エネ術

-

言動の裏を読まず、「そういう動物」と捉える

-

感情をぶつけず、距離と観察を優先する

-

無理に合わせず、自然に共存する

人間関係のしんどさは、ほとんどが**「意味づけ」と「期待」**から生まれます。

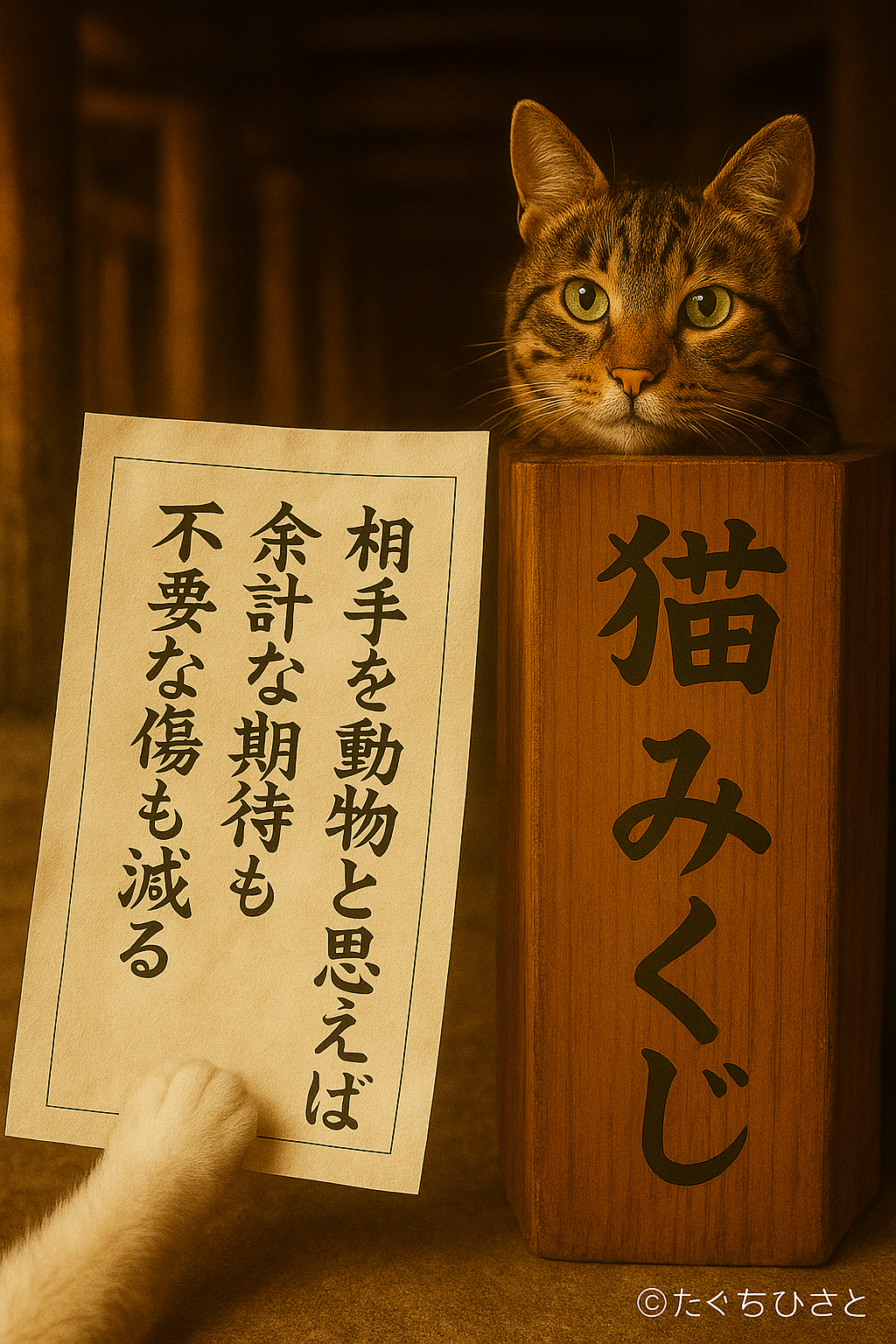

でも、「この人はこの動物」と捉えるだけで、

余計な期待も、不要な傷つきも、かなり減らせる。

他人を変えようとしなくていい。

ただ、“違う動物”としてそっと観察すれば、それでいい。

必要以上に悩まないこと。

それが、人間関係をうまく泳ぐための、最も賢い選択なのかもしれません。