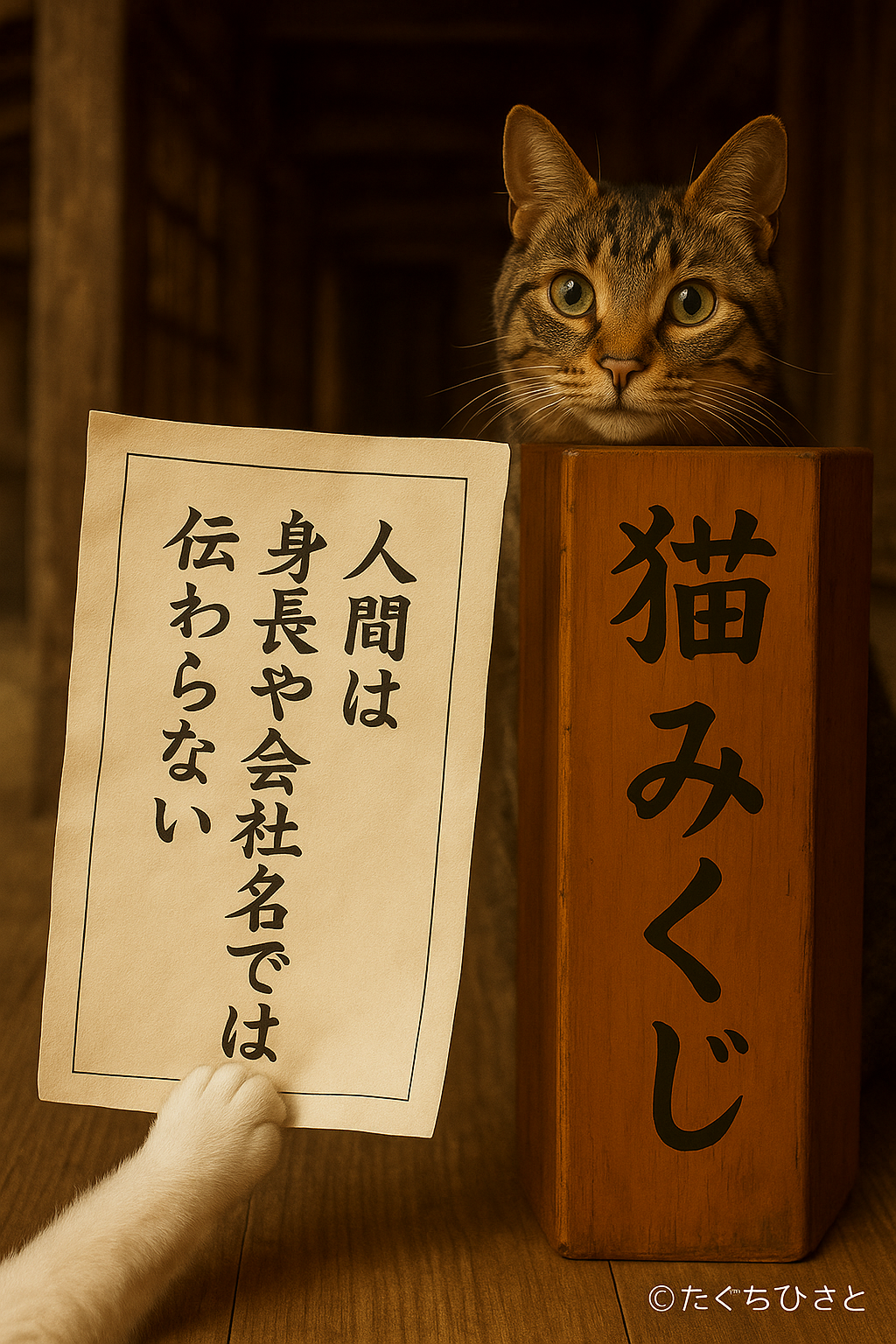

🏢 プロフィールで人は描けない

小説の登場人物を描くとき、

「大手企業勤務、30歳、身長175センチ」と並べても、

人物像はほとんど立ち上がらない。

その情報は履歴書的で、背景の一部にはなる。

けれど読者に伝わるのは「数値」や「肩書き」でしかなく、

そこに温度や匂いは生まれない。

一方で――

「麦とろろ飯を三杯おかわりする」

「メガネのレンズが曇っている」

「財布の角が丸くすり減っている」

こうした細部の描写には、不思議な生々しさが宿る。

人物の体温や生活感が立ち上がるのだ。

📚 有名作家の「人物描写」から学ぶ

夏目漱石の人物は「癖」で見えてくる

漱石の小説には、背丈や肩書きよりも、

人物の癖や仕草が丁寧に描かれることが多い。

「落ち着かずにポケットをまさぐる手」や

「会話中に視線を泳がせる仕草」。

漱石は数字で説明する代わりに、

人間の不安や気取りを「仕草」で描き出す。

そこに人物の弱さや人間臭さが浮かび上がる。

太宰治は「だらしなさ」で人物を伝える

太宰の作品には、髪の毛が乱れていたり、

ボタンを留め忘れていたりする登場人物が出てくる。

それは「外見」ではなく「生き方」の象徴として描かれている。

清潔感や整然さではなく、

だらしなさを通じて「人間の心の揺らぎ」を伝える。

村上春樹は「習慣」で人物を描く

村上春樹の小説には、

朝のルーティンや食べ物の描写が繰り返し登場する。

「毎朝コーヒーを淹れる」

「深夜にスパゲッティを作る」

その反復する行動が、

キャラクターの孤独やリズム感を浮かび上がらせる。

有名作家に共通しているのは、

人物を「設定」ではなく「生活の断片」で描くということだ。

🔍 細部が人間を語る理由

人は「数字」や「肩書き」よりも、

行動や癖にその人らしさを見出す。

たとえば――

「几帳面な人」と説明するよりも、

「机の上のペンを色ごとに並べないと落ち着かない」と書いた方が伝わる。

「大食い」と書くよりも、

「カレーを食べるとき必ずご飯を二度おかわりする」と書いた方が生き生きする。

ディテールは、抽象的な言葉を凌駕する。

🏋️♂️ 誰でもできる「人物観察トレーニング」

作家だけでなく、日常の中でもできる方法がある。

観察力は小説のためだけではなく、

人間理解そのものを深める力になる。

1. 食事の様子を観察する

一緒に食べる人の箸の使い方、食べる順番、早さ。

そこに几帳面さや大胆さがにじむ。

2. 持ち物に注目する

財布が新しいか、古いか。

スマホのカバーがピカピカか、ひび割れているか。

物の扱い方は、性格を語る。

3. 歩き方や立ち方を意識する

急ぐ人、ゆっくり歩く人。

つま先から歩くか、かかとからか。

身体のリズムがその人の気質を映す。

4. 言葉以外の反応を見る

相槌の打ち方、沈黙の長さ。

言葉以外の要素に、その人の「素」が出る。

これらを観察してメモするだけでも、

人物像を捉える力は鍛えられる。

🧠 書き手だけでなく「人間理解」にも効く

この観察は、小説を書く人だけの特権ではない。

人間関係を円滑にしたい人にも役立つ。

相手の言葉だけでなく、

仕草や習慣から気持ちを察することができれば、

誤解が減り、信頼関係が深まる。

ビジネスでも同じ。

「数字」や「肩書き」だけで人を見ていると、

本質を見誤る。

一方で、普段の行動や癖を観察すれば、

その人が大切にしている価値観や弱点が見えてくる。

🌱 人を「生きている存在」として描く

人物を描くとは、

生きた人間を文章の中に呼び込む作業だ。

そのためには、背番号のようなプロフィールでは足りない。

必要なのは、小さな癖や習慣、生活感の描写。

-

好きな食べ物をがむしゃらに食べる

-

ペン先を噛む

-

鞄の中身がぐちゃぐちゃ

-

笑うときに必ず肩が揺れる

こうしたディテールの積み重ねが、

読者にとって忘れられない人物像を作る。

📝 まとめ

-

人物を描くとき、肩書きや数値では「人間」は伝わらない

-

有名作家は「仕草」「習慣」「癖」で人物を浮かび上がらせている

-

観察力は訓練でき、誰にでもできる

-

書き手だけでなく、人間理解やコミュニケーションにも応用できる

人を「設定」ではなく「細部」で描くこと。

それが、文章に命を吹き込む鍵になる。